海外旅行は高嶺の花? ― 2023/09/12

飛行機旅、こんなこともあった ― 2021/07/25

週刊新潮の五木寛之さんのエッセイにこんな内容のものがありました。

以下、要約

コロナのせいで催しがすべて中止になっていて2年近く飛行機に乗っていなかったが、久しぶりに高知まで飛んだ。

機中、これまでの飛行機旅のことが頭に浮かぶ。昔、パンアメリカン航空の国際線に初めて乗った時、ガラガラで客室乗務員の方が多いくらいだった。

スチュワーデス(当時はこう言った)は母親みたいな年配の人で、なにかと世話をやいてくれて大助かりだった。

途中、私の隣の席に腰をおろしていろいろ話しかけてきたりする。英語がわからない私はふんふんとうなずくのみ。

そのうち彼女はためいきをつきながら自分の首筋の当たりを手でもみ始めた。どうやらひどく肩が凝っているらしい。

そこで「エクスキューズミー」と言って肩を揉んであげたら「すばらしい。ユーはトレーナーか?」と聞いてきた。

しばらく揉んであげた後、彼女は席を立って同僚を3人連れてきた。この人はプロのマッサージ師とか言っているようだ。この三人の肩も揉んであげたら、後から山ほどのキャビアとシャンパンを出してくれた。

嘘みたいな話だが、当時は世界中おおらかだったのだ。

という概要だったのですが、おそらく上記は1970年代のエピソードではなかろうかと思います。

確かに昔は今ほど保安上も厳しくなかったようです。航空機が乗っ取られたアメリカの同時多発テロ事件が発生した2000年代以降から一気に厳しくなった印象があります。

その、まだおおらかだった時代、私も次のような体験をしました。

出張でイタリアからフランスへ飛行機で移動した時のこと。離陸して水平飛行になりシートベルト着用ランプも消えました。

しばらくすると客室乗務員(以下CA)が操縦室のドアを開けパイロットたちと雑談(っぽかった)を始めました。もちろん自動操縦に切り替わった後だったのでしょう。

ドアは開けっ放しでした。小型の飛行機で前の方の席だったので様子がよく見えました。その時、フッと思いついて近くにいたCAに「コックピットを見せてもらえませんか?」と頼んでみたのです。

すると「パイロットに聞いてきます」と操縦室に行きしばらくして戻ってくると「OKです。でも中には入らないでね」と承諾してもらえたのです。

席を離れ、開けっ放しのドアのそばに立ち操縦室の中をじっくり観察できました。パイロットとあいさつ、お礼程度の会話は交わしましたが、さすがに質問なんかはできません。

今だと絶対ありえないですよね。この時、操縦席の前方窓越しに見た青空はまぶしかった。

その他、飛行機の旅に関してこれまでの経験で印象的だったことを書き連ねてみました。

・ロストバッゲージ

これまで二度経験しました。

乗り継ぎがあると、当然荷物も積みかえるので荷物が行方不明になる可能性があります。

一度目は、出張でアメリカのノースキャロライナ州のシャーロットというところにアメリカ国内乗り継ぎで行った時の事。

シャーロットの空港、グルグル回るターンテーブルが停止するまでついに私のスーツケースが出てきませんでした。初めてのことでどうしたらいいかわからず、近くの空港職員に聞いて、窓口を教えてもらいそこに行きました。

そこでタグの半券を見せると、スーツケースのサイズ、色、特徴などを聞かれました。いろんなスーツケースやバッグのイラストが描かれた用紙も見せられ、どのタイプに近いかも聞かれました。そして最後に滞在するホテルの住所を書いて終わり。

その日は手荷物だけでホテルにチェックイン。翌日の朝、無事スーツケースは届けられました。戻ってくるのが早かったな、という印象でした。

空港で迷子になってターンテーブルに載せ忘れられただけだったのかもしれません。

二度目は予想がつきました。マルタ共和国からドイツのフランクフルト乗り換えで関空に帰国したときの事。

チケットを見ると乗り換え時間が40分程度だったので、人間が乗り継ぎするのでさえギリギリだな、と思っていました。

荷物が積み残された場合を想定し、ホテル出発前にスーツケースの写真を撮っておきました。

案の定、関空に着くと出口に職員が私の名前を書いた紙を持って待っていました。

やはり、乗り換え時間が短くて荷物が積み換えできなかったようです。

この時は宅配便で3日後くらいに自宅に到着しました。

これらの経験からプライベートで海外へ行く時は、バッグは機内持ち込みサイズ一つにして預けないようにしています。

行方不明の心配もなく、到着後にターンテーブルで預け荷物を待つ必要もないので一石二鳥です。

・乗り継ぎできず

荷物ではなく、自分自身が乗り継げなかったことは一度ありました。

イタリアからドイツのフランクフルト経由で帰国時のこと、イタリアからの飛行機の出発が2時間くらい遅れたため、乗り継ぐ関空行きの便に間に合わなかったのです。

機材のトラブルで出発が遅れたのが理由だったので、航空会社の窓口で交渉してチケットを再発行してもらいました。

その日はすでに日本までの直行便はなかったのですが、上海便があったため、フランクフルト→上海→関空と中国経由になりましたが、何とか帰国できました。

この時は旅慣れた営業社員が同行していたので交渉までしてくれて助かったのですが、無理せずフランクフルトで一泊してもよかったんだけどな~、と内心思っていました。

・預け荷物を降ろします

タイのバンコクからの帰国時のこと。搭乗口で搭乗開始を待っていましたが、出発時間を過ぎても搭乗のアナウンスがありません。

しばらくすると日本語で「荷物をお預けになったお客様が1名お見えになりませんので、今から預けられた荷物を降ろします。それまであとしばらくお待ちください」とのアナウンスがありました。

こんな事は初めてでした。どんなに遅れてもいいから荷物見つけて降ろしてな~、と思って待っていました。何が積まれたかわからないですから。

・お医者様をお探ししましょうか?

後輩と2人で上海からの出張帰りの機内のことでした。彼には持病があり、薬で発作を抑えていることは以前から知っていました。

ところがあろうことか、彼が機内で発作を起こしてしまったのです。その表情を見かけたCAがツカツカと我々のところに寄ってきて「どうなさいましたか?機内にお医者様がいらっしゃらないかアナウンスしましょうか?」と言ってきたのです。

しばらくすれば発作は治まることは知っていたので、そのことを伝え申し出は辞退したのです。

しかし関空到着後、我々はその航空会社に呼ばれ彼は調書みたいな用紙に色々書かされていました。要注意人物のリストにでも載ってしまったのでしょう。

知人のお医者さんに聞いた話ですが、国際線の機内で「お医者様いらっしゃいませんか?」に遭遇したことが一度あったそうです。

本音を言えば手はあげたくなかったが、やはり医者の使命感から対応したそうです。幸い痛み止めの応急処置で済んだそうですが、その時に見た飛行機備え付けの救急キットは相当充実していて、出産に必要な医療器具までそろっていたそうです。

・予約はキャンセルしました

今では不要のリコンファーム(予約の再確認)

予約した便の搭乗3日前までに、搭乗の意志を航空会社に連絡するという決まりというかルールが昔はありました。

リコンファームなしだと、航空会社はそれを勝手にキャンセルできて新たな客を乗せることができたのです。

でも、リコンファームなしで実際にキャンセルされることはありませんでした。簡単にネットでコンタクトできる時代ではなかったので、電話などで連絡をとるのは面倒くさかったのです。

ずいぶん昔ですが、そうやって高を括ってリコンファームせず一度やられてしまったことがあります。

出張で中国の厦門から上海経由で日本に帰る時のこと。ずいぶん前に予約したので念のため予約確認しとこか、ということでリコンファームしてもらったところ、2人とも厦門→上海便がキャンセルされていたのです。

二人の感想は「ホンマにやりよるんや!」

海外便ではなく中国の国内便だったのですけどね・・・ 当然満席で新たに予約もできず、一日遅れで帰国しました。

・虫歯に注意

最後に話変わって、海外旅行保険では虫歯の治療については補償されませんのでご注意を(特約をつければ可能)

案外知られていません。

私はイギリス出張中、虫歯を治療した後の詰め物が食事中に抜けてしまったことがあります。さすがに飲み物などがしみて痛いので現地で歯科に行きました。

日本で治療するから仮詰めだけしてと言ってしてもらったのですが円換算で一万円相当を払いました(クレジットカードが使えた)

海外で病院にかかるとだいたい高額です。

今はわけのわからないウィルスもあることだし保険は必須ですね。その前に海外に行けるようになるのはいつになることやら。

ばってんT村でした。

イタリアあちこち ― 2021/06/11

私が複数回渡航した国の一つにイタリアがあります。仕事とプライベートを合わせ、6~7回行ったでしょうか。

これまでブログに書いた内容もありますが、印象に残っている事柄を書いてみました。

・ホテルの名前は?

初めてのイタリアはずいぶん昔、30年ほど前、ミラノに一人で行った仕事での出張でした。

ミラノ空港に商社の現地駐在員の方が車で迎えに来てくれて、ホテルまで連れて行ってくれました。

到着したホテルの看板には「ALBERGO」と書かれていて、それを見て「ホテル名はアルベルゴ」と記憶したのです。

翌日夕方、仕事先の工場から帰る時、仕事相手の男性が「車でホテルまで送っていくよ。どこに泊まっているの?」と聞いてきました。会話は英語です。

「アルベルゴです」と私が答えると「その名前は?」と聞かれました。もう一度繰り返すと、分かったという表情で笑いながら「ホテルをイタリア語でアルベルゴと言うのですよ」と。

ボンジョルノ、グラッツェ以外に私が覚えた最初のイタリア語になりました。

・ご飯ですよ

そのホテルは小規模で民宿に近い感じでした。夕食も付いていたのです。

晩ご飯時になると、部屋のドアがノックされます。ドアを開けると、英語が話せないホテルのご主人は両手で物を食べるジェスチャーをしながら「マンジャーレ」と言って準備できたことを伝えてくれます。

食べる、という意味のマンジャーレ。アルベルゴの次に覚えたイアリア語だったと思います。

・ワインもOK?

その仕事先では、日々の昼食は工場にあるセルフサービス形式のカフェテリアで食べていました。

自由に飲み物などを選べるのですが、その中にミニボトルのワインがあったのです。

テーブルを見ると、ワインを飲んでいる人も見かけます。同行の人に「ワイン飲んでもいいんですか?」と問うと「OK、飲む人は少ないけれどね。酔わなければ問題ない」との返事でした。

ワインの本場とは言え、昼間に会社で飲めるとは信じられませんでした。なんとおおらかな、今はもうこんなところはないでしょう。

・BUSはブス

イタリアって英語が案外通じないな、と思ったことではこういうこともありました。

これは数年前、ベネチアへ観光で行ったときの事です。ベネチア市内ではホテル料金が高いので鉄道で一駅離れたメストレという町に宿泊しました。

メストレ駅の時刻表を見るとベネチアまでの電車の本数が少ないのでバスで行くことにしました。

ホテルのフロントにいる女性に「ベネチアへ行くバスの乗り場はどこですか?」と聞きました。

でも英語がわからないらしく通じません。そこでbusをイタリア語発音し「ブス、ブス、ベネチア」と数回言うとわかってくれました。

正確にはバスはautobus(アウトブス)ということを後から知りました。

・席を譲れ

ベネチアでは運河を走るヴァポレットという水上バスが公共交通機関になっています。当然、地元の人も利用しています。

私が行ったのは夏のバカンスシーズンだったので、どこから乗ってもヴァポレットは立錐の余地がないほど常に観光客でいっぱいでした。

水上バスのヴァポレット

そのような状況の時、ある乗り場から杖をついた一人の男性老人が乗ってきました。

優先座席の前に来たのですが、そこに座っていた観光客は譲る気配がありません。座っているところが優先座席ということを知らないようでした。

優先席には表示がある

しばらくすると、我慢できなくなったのか老人が杖を振り回してイタリア語で何かまくしたてました。座っている人らはポカンとして、何言っているの?という顔です。

そのうち、観光客はやっと気づいて席を立ち、どかせたその席に当然かのように老人は座ったのでした。

その一部始終を近くで見ていて「そんなに元気なら立ってたらいいのに」とこの時、思いました。

サン・マルコ広場

ムラーノ島

・ホテルはどこ?

ベネチアから電車でフィレンツェに移動した時の事。フィレンツェ鉄道駅から地図を頼りに、ネットで予約したホテルの所在地付近まで歩きました。

でも近くまで来ているはずなのにどうしてもホテルが見つかりません。

近くのレストランの人に聞いてやっとわかったのですが、ホテルは建物の中の3階にあったのです。

ホテル名を書いた小さなプレートと呼び出しブザーがあって、中から開けてくれる形式。

ホテルの表札 PIANOは階の意味

1フロアのみで経営している小規模ホテルだったのです。

チェックインして渡されたのは3つの鍵。一つは建物の玄関、一つは部屋のあるフロアの入口、一つは自分の部屋のドアの鍵という具合。

一人でこのホテルを経営している男性から「夜間は帰宅するので無人になります。3つキーを渡しておくので滞在中はずっと持っていて。これで自由に出入りしてください」と言われました。

だからなのか、場所は一等地なのに宿泊費は安かった。部屋は狭かったですが、Rooms with a viewと言うだけあって部屋からの眺めは抜群でした。

部屋からの眺め

・観光客でもダメ

イアリアでは路線バスに乗る場合、乗車前に切符を購入しておく必要があります(少なくとも私が滞在した都市では)

車内で切符は売られておらず、降りる時に現金で運賃を払う、というシステムにもなっていません。

ヨーロッパの多くの国ではバスや鉄道の乗り降りの時、切符の改札はありません。やろうと思ったら無賃乗車もできるのです。

ただし車内で検札があり、無賃乗車が見つかると多額の罰金を徴収されます。

バスの切符、1~2ユーロ。乗車前に買っていないと多額の罰金

バスの場合は、途中の停留所から検札係が乗り込んできます。抜き打ちなのでいつ、どこから乗って、どこで降りていくかはわかりません。

フィレンツェでこんなことがありました。ミケランジェロ広場という市内が一望できる丘からバスで市内に戻っていた時の事。

ミケランジェロ広場

途中の停留所から検札係が乗り込んできました。バスが走り出すと乗客の切符を順番にチェックしていきます。そのうち、ある乗客と何やら言い合っている様子が聞こえてきました。

そちらを見ると、その相手はミケランジェロ広場で「シャッター押してくれませんか?」と話しかけてきたメキシコ人女性でした。一言二言会話を交わしたので見覚えがあったのです。

そばに寄って事情を聞くと、車内で切符は買えると思っていたらしく切符を持っていませんでした。

検札係に「旅行者で知らなかったので赦してほしい。料金は払うから」と助け船を出しましたが「旅行者でもだめです」とつれない返事。ねばって交渉してもまったく聞く耳を持ちませんでした。

罰金額を聞くと、日本円換算で7~8千円と高額です。

終点のフィレンツェ駅でいっしょにバスを降りた彼女は、腹立たしい口調で「イタリアにはもう二度と来ない!」と言って去っていきました。

・長蛇の入場待ち

ローマに行った時の事。ヴァチカンにある美術館を観に行こうと朝早くホテルを出ました。

近くまで来ると、ヴァチカンに入る観光客の長蛇の列ができています。一番先頭が見えないほどで、周辺の歩道を観光客が埋め尽くしていました。

しばらくすると、一人の若い女性が私の後ろに来て「ここが行列の最後ですか?」とで聞いてきました。

そうです、と答え、話しかけられたのをきっかけに会話を交わしました。

どこから来たかを聞くと、ポーランド人でなんと高校生でした。

「両親といっしょに来たけど、いっしょだと面白くないから今日はひとりで出て来た」と言います。

「ホテルを出てくる時、父親から『イタリアだと誘拐されるかもしれないから一人で行くのはやめなさい』と言われた」と笑って答えていました。

これには私も失笑。

彼女は日本に興味を持っているとのことで、日本語を教えたり、お互いの国の文化、習慣などをたずね合ったりして、1時間以上の待ち時間が退屈せずにすみました。

日本のアニメの話にはついていけなかったですが。

ヴァチカン美術館内、地図のギャラリー

・こんなところで日本語が

帰国時のローマ空港、チェックインを済ませお土産に革手袋を買って行こうと思い、空港内の革製品を扱っているお店に入りました。そこには若い女性の店員さんが一人いました。

店内で女性用の革手袋を見ているとその女性が「どなたのお土産をお探しですか?奥様ですか?」と流ちょうな日本語で話しかけてきました。

「えっ、日本語が話せるのですか?」と聞くと「はい、少しですけど」と謙遜。以前、日本に住んでいて日本語を勉強していた、と言っていました。

おかげで色やデザイン、サイズなど日本語でやりとりができて楽でした。まさかイタリアの空港ショップで日本語に出会えるとは。

いろんなところで一期一会の出会いがあるものです。また、イタリア行きたいな。

ばってんT村でした。

思い出のタクシードライバー ― 2021/04/25

前回のブログではインドでチャーターしたタクシーのことを書きましたが、他の国でも印象深いタクシードライバーと遭遇したことがあります。そのお話です。

・カンボジアで2日貸し切り

ずいぶん昔で19年前のこと、盆休みを利用してアンコールワットを観にいきました。アンコールワットはカンボジアのシェムリアップという地方にあります。

到着したシェムリアップ空港でホテルに行くためタクシーに乗りました。ドライバーを見ると若い男性です。

車中、彼が英語で「アンコールワット観光ですか?」と話しかけてきます。そして私が日本人だと知るとこんな提案をしてきました。

「私の妹はガイドで日本語も話せます。私が車の運転、妹がガイドで同行して観光案内できますがいかがですか?」

願ってもない事でした。アンコールワットはあの有名な寺院だけでなく、その他にも複数の遺跡が広範囲に点在しています。車で移動できたら便利です。

高額だったら断ろうと思っていましたが、それほど高くなかったのでOKして2日貸切ることにしました。

記念に残していたアンコール遺跡群入場パスの3日券。これで3日間、遺跡群の出入り自由、当時40ドルだった。

1日目はひとりでじっくりアンコールワットのみ見学。翌日朝から車で来てもらって他の遺跡も巡ってもらいました。

ただ、妹さんの日本語は簡単な日常会話には不自由しなかったのですが、遺跡の歴史など細かい説明ができるほどのレベルではありませんでした。

今の尺度で言うとN3レベルというところでしょうか。

「明日はアンコールワットに日の出を見に行きましょう」と提案してくれて2日目は夜明け前にホテルに迎えに来てくれました。

残念ながら雲が多くて朝焼けは見られなかったのですが、3人で共にした2日間は楽しいものでした。

ちなみに小高い山に夕日の絶景ポイントもあり、そこにも連れて行ってくれて、夕日は拝めました。

・バンコクの隻腕ドライバー

タイのバンコクのタクシーは料金が安いこともあり、仕事でも観光でもよく利用しました。

バンコク滞在中のとある夕方、別のホテルに泊まっている知人に会うため、通りでタクシーを拾い乗り込みました。運転手は気さくな感じの中年男性でした。

乗った後に気づいて驚いたのですが、運転手にはなんと右腕がなかったのです。

タクシーはマニュアル車(日本と同じ右ハンドル)だったので、左手でギアシフトを操作する間、一瞬手放し運転になります。大丈夫かよ、と少し不安になりました。ハンドルには片手で握るためのグリップが取り付けてあります。

しかし運転を見ていると、瞬時にシフトチェンジし手放し運転になることを微塵も感じさせません。F1かラリードライバー並みの素早いシフト操作と巧みなハンドルさばきに感動すら覚えました。

あとで右腕がない理由を聞くと、バイクに乗っていて交通事故に遭い失ったとのこと。

しばらく走ると夕方のラッシュ時のためか渋滞にはまりました。すると、メーターをやめて定額にしてくれないか、とその料金額を言ってきました。

これ、バンコクのタクシーだと時々やられます。渋滞でかせぎが悪くなりそうだとなると、メーターを使わず高い定額料金を要求してくるのです。

そら来た、と思った私はきっぱりと「ダメ、メーターで行って」と言いました。彼は渋々「わかった」と言いそれ以降要求することはありませんでした。

外国人観光客を乗せる機会が多いので英語は少し話せると彼が言い、車中では英語とタイ語のチャンポンで雑談していました。

そのうち「日本語を教えてくれないか。日本人も乗ってくるので憶えたいんだ」と言います。そこであいさつやお礼など簡単な一言日本語をいくつか教えたのです。

そして渋滞や信号で停止中、「いつもメモを取って覚えているんだ」と器用に片手でメモ帳を取り出してきて、教えた日本語の発音を反復し書き留めるのです。これにも感心しました。

そんな最中に彼の携帯電話が鳴りました。通話中の会話はタイ語で意味はわかりませんが、漏れ聞こえてきたのは女性の声です。

通話が終わった後、「奥さんか?」と聞くと「そう。今日は早く帰ってきて。いっしょに晩御飯を食べよう、と言ってきた。あなたをホテルで降ろしたら今日は仕事は終わりだ」と照れた表情で言います。

渋滞で時間はかかったけれどやっとホテルに到着。メーターの示した料金に多めのチップを足して「チップは奥さんの分ね」と言って手渡しました。

彼は受け取りながら「ありがとう。これで何か買って帰るよ」と笑顔で応えました。

しかし私が降車したその直後、ホテルから出てきた欧米人カップルが入れ替わるように彼のタクシーに乗り込んだのです。

私は「残念、もうひと仕事だね」と一人ごとを言って、タクシーを後にしました。

記憶に残る一期一会の出会い。ばってんT村でした。

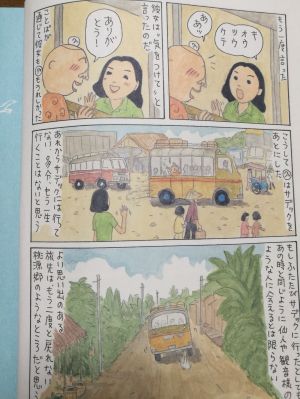

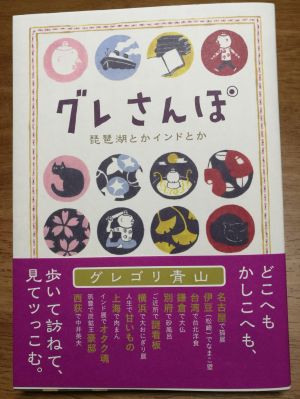

グレゴリ本で旅気分 ― 2021/03/13

モロッコの旅2 ― 2021/01/17

前回のモロッコ旅行のマラケシュからの続きです。マラケシュからは電車でフェズに移動しました。

フェズ駅のホーム

モロッコの最初のイスラム王朝の都だったのがフェズです。

旧市街の遠景

この写真はかつてスルタン(君主とか皇帝を意味するアラビア語)が居住していた王宮です。中には入れませんが、華麗な模様の門を見るだけでも価値があります。

そのあと、元は宮殿だった博物館にも行ってみました。

中庭が涼し気

ここで初めて見ましたが、これがコーランなんですね。知らない者には、どうしてもこれが文字には見えないんです。

それと文字の周りが装飾されているので古典的で特別なものなのかも。

さて、モロッコ観光で外せないのがスーク(市場)です。迷路のように複雑に張り巡らされた狭い通路の両側にみやげ物、衣類、食料品、雑貨などいろいろな店が軒を連ねます。

モロッコらしさが最も感じられるところだと思います。

「異邦人」の歌詞のごとく「祈りの声 ひづめの音 歌うようなざわめき…」が直に感じられる場所です

途中、砂漠ツアーに行かれたIKさんと再びフェズで合流し、よそ者には迷路にしか見えないこのスークへ突入しました。

他の観光客を見ると、ツアー団体や現地ガイド付きで歩いている人が多いようです。

スークではロバが荷物の運搬手段

我々はガイドなど付けず2人で歩いていたのですが、案の定、目的地の染色・革なめし職人地区に行く途中、道がわからず迷子になってしまいました。

英語で聞いても地元の人に通じません。そこでIKさんのフランス語が役に立ったわけです。所どころで道を聞きやっとたどりつきました。

モロッコは革製品の製造が盛んで、その作業現場を観てみたかったのです。

牛や羊の皮が干してあり、染色用のカメが色別にズラリと並んでいる光景は圧巻でした。

染料や革の特有の匂いもします

この景観を上から観るため入らせてもらった高所にあるお店では当然ながら再三、革製品の購入を薦められました。二人とも革製品自体には興味なく、無慈悲にも何の買い物もせず出てきました。

何とケチな日本人だと、思われたことでしょう。他のところでお金落とすから、勘弁してもらうということで・・・

で、結構なお金を払って予約したのがベリーダンスや民族舞踊が見られるディナーショー。中東、北アフリカといえばやはりベリーダンスは外せない。

2時間ほどのショーでこれは見応えがありました。ディナーもクスクスなどの現地料理、もちろんオリーブも欠かせません。

観光客が周りを囲んだ中を、お腹をくゆらせながらダンサーが舞います。見事な動きで感心しました。

男性グループの民族舞踊

私、砂漠には興味がないので行っていませんが、もちろんサハラ砂漠をラクダに乗って砂漠で一泊というようなツアーもあります。

日数があれば「青い街」といわれるシャウエンという都市にも行ってみたかったな・・・

それと思ったのは、英語が通じないとなると、やはり現地語が話せると便利ですね。

こんな感じ(クラブツーリズムのHPから借用)

ばってんT村でした。

モロッコの旅 ― 2020/12/28

昔の曲なので中年以上の方ならご存知かと思います、ヒットしました「異邦人」

この歌詞の2番は

「市場へ行く人の波に 身体を預け

石だたみの街角を ゆらゆらとさまよう

祈りの声 ひづめの音 歌うようなざわめき…

・・・

ちょっと振り向いただけの異邦人」

中東から北アフリカの砂漠地帯や旧市街などがイメージされる、今聴いてもエキゾチックさを感じる歌です。

歩いているとこの曲が頭の中でBGMとして流れる国がモロッコでした。

マラケシュ、フェズというエキゾチックな都市名に想像が膨らみ思い切って、もう7~8年前になりますが、正月休みを利用して2都市を訪れてみました。

これらの都市の位置関係はこのようになっています。

見てのとおり、アフリカ大陸の西端なのでホント遠いのですが、お尻が痛くなるまで飛行機に乗って行く価値はあります。

モロッコ国内は主要都市間に鉄道が通っているので個人でも移動は難しくありません。もっと手こずるかと思いましたが、駅の窓口で目的地を言えば簡単に切符は買えました。

到着したカサブランカ空港にも鉄道が通っていて、入国後さっそく駅に移動してマラケシュ行きの切符を買いました。

マラケシュへ行くには途中で乗り換えが必要なことを知らなかったのですが、窓口の駅員さんが「どこそこの駅で降りて、どこそこ行きに乗り換えて」と英語で親切に教えてくれました。

その国の第一印象は入り口で決まると思っている私には、歓迎されているようでチョット嬉しかったことを憶えています。

この切符売り場でのやりとりの最中に、一人の女性が横から「ここでマラケシュ行きの切符は買えますか?」と、私を日本人と見てのことでしょう、日本語で話かけてきました。

ここで偶然にも道連れができました。それも幸運なことに、この一人旅の日本人女性IKさんはフランス語ができたのです。

フランスの植民地だったモロッコではアラビア語・現地語の他にフランス語がたいてい通じます。

後々、道に迷った時IKさんのフランス語に助けられたことが何度もありました。街中へ出てしまえば、英語よりフランス語が通じるのです。

移動中の電車の窓から見るモロッコの大地は以外にも緑が多いな、という印象を受けました。勝手に砂漠の国のイメージを持っていたのですが、実は大西洋沿岸、地中海沿岸には農耕地が広がり国土の20%は農地らしいのです。

車窓からは緑の大地が

4時間ほどかかったでしょうか、マラケシュ鉄道駅に到着。

マラケシュはかつての王朝があったところで、その時代に張り巡らされた城壁が残された中世都市。ユネスコの世界遺産にもなっています。

新市街と旧市街に分かれていて、もちろん散策していて楽しいのはメディナと呼ばれる旧市街の方です。

随一の見どころは、屋台や大道芸で賑わう「ジャマエルフナ広場」でしょう。無形文化遺産にも登録されています。

ホテルに荷物を置いて、真っ先にこのジャマエルフナ広場へ出かけました。

この広場では毎日がお祭りです。蛇使いやマジシャン、民族舞踊のグループや水売りのおじさんなど見ていて飽きることがありません。

ジャマエルフナ広場

水売りのオジサン、写真撮るだけでもしっかりチップを請求してきた

夕方になると屋台のテントが次々と設営されていき、そして夜からは広場全体が広大な屋台群になるのです。

多数の店が軒を並べるテント内

夕食時、テントの中を一回りして食べるものを決めます。材料を指さしして注文し近くのテーブルに座って待っていると料理が運ばれてきます。

肉料理が中心。酒飲みには物足りないかもしれませんが、イスラム国ゆえアルコール類は一切おいてありません。

これはエスカルゴ(カタツムリ)の屋台。フランスの影響でしょうね。

ジュース屋台。その場で絞ってくれる。一杯10DH(ディルハム)、日本円で100円程度。

こちらは翌日、昼食に食べた典型的なモロッコ料理、串焼きに野菜のタジン。日本でもあの独特の形状のタジン鍋は一時ブームになりましたね。 日本人の口にも合います。

見どころのもう一つは「マドラサ」です。マドラサとは「学校」の意味ですが、主にイスラム教を子供に教える神学校のことで、このベン・ユーセフ・マドラサと言うマドラサの2階には生徒の寄宿舎も備えています。

学校と言っても単なる建築物ではなく、壁や内装が非常に凝っていて、美しいタイルの装飾や木壁の精密な彫刻など芸術的な面も併せ持っています。

アラビア文字が読めない者にはこの文字すら模様に見えます。

もう少し滞在していたい、と思わせるマラケシュはブラブラ散策が楽しい街でした。

メディナ(旧市街)の中を右へ左へと歩いていると迷子になりそう

マラケシュに3日ほど滞在した後、もう一つの目的地フェズへも電車で移動しました。この続きは次回に。

ばってんT村でした。

泰緬鉄道 ― 2020/10/31

以前書いたラッピング電車ネタの鉄道つながりでタイのことを書いてみました。

タイのバンコクから北西へ130Kmほど行ったところにカンチャナブリという県があります。バンコクから日帰りでも行ける観光コースでアユタヤと並んで人気のスポットです。

今でこそ観光地になっていますが、ここは第二次大戦中、日本軍がタイからビルマ(ミャンマー)までの鉄道を敷いた拠点になったところです。ビルマ戦線への物資輸送が目的で、泰緬(たいめん)鉄道と当時呼ばれていました。

連合軍の捕虜やタイ、ビルマ、マレーシアなどの現地人合わせて20万人ほどを動員し400Kmほどの距離を1年4か月ほどで完成させました。

これを題材にした「戦場にかける橋」という映画でご存知の方もいらっしゃるかもしれません。

「戦場にかける橋」のシンボルとして観光で真っ先に行くのが市内の近郊にあるクウェー川に架かった鉄橋ですが、この橋は戦後に再建したもので、実際の捕虜収容所や映画の舞台になった橋があったのはもっと奥のミャンマー側になります(今は跡地だけで残っていませんが)

この写真はネットから引用

線路は切り立った断崖ぎりぎりに建設されたり、岩場を切り開いたりして敷設されています。建設機械もろくにない戦時中、相当困難な工事だったとのことです。

さらに奥まで行くと当時敷設された鉄道路線の跡地や枕木、レールなどが所どころに残っています。

その後、別の年にこのカンチャナブリ市からさらに200Kmほど奥にあるミャンマーと国境を接しているサンクラブリーというところに行きました。

ここにある全長450mほどの世界で二番目に長い木造橋を見に行く、という他愛ない目的です(ちなみに世界一長い木造橋は日本にあります)

この辺にはミャンマーのモーン族が移り住んでいて、橋はモーン・ブリッジと呼ばれています。橋を渡ると民族衣装の巻きスカートを着用したミャンマー人も見かけます。

ピンクの僧服を着て托鉢しているのは、ミャンマーの女性修行僧。この日は元旦でした。

そのサンクラブリーから乗り合いバスに乗って、さらにミャンマーとの国境まで行ってみました。

シンボルのスリーパゴダ

国境の検問所のすぐ横で偶然見つけたのですが、そこにも泰緬鉄道建設時の線路が一部残っていたのです(展示用に移設されたものかもしれません)

この国境の検問所ではタイ、ミャンマー人以外の外国人は行き来できないらしいのですが、念のため職員に聞いてみたがやはりダメ。

ちょっとした歴史を知って行ってみるのも旅のおもしろいところです。

ばってんT村でした。

関宿 ― 2020/10/10

東海道が通っている滋賀県、三重県には宿場町が多く、地元の草津もその一つなのですが、当時の面影を色濃く残している宿場町として三重県亀山市に関宿があります。

街並みが美しいということを聞き、初めて行ってみました。

なるほど、1.8Kmほど続く街道の両側一連の建物が「重要伝統的建造物群保存地区」…長い名称 に指定されているためか家屋に統一感があって、確かに江戸時代を彷彿させる一帯です。

電線は地下に埋設されているので電柱はなく頭上もすっきり、その相乗効果もあるようです。

こんな宿に泊まるのもいいかも

また、ほとんどの家屋には今でも地元の人が居住されているため、無人の保存建築や復元とは違い、より現実味があります。

まず興味深かったのは、深川屋という老舗の和菓子屋さん。

頭上高くここの名物の看板が掲げてあるのですが、京都側から見ると「関能戸」とすべて漢字、江戸側から見ると「関の戸」とひらがな混じりで書いてあります。

これは当時の旅人が方向を間違えないようにするための工夫だと言われています。

京都側から

江戸側から

さっそくこの名物「関の戸」を買って外の長椅子で食しました。サザエさんも食べたらしい。

その後、「伊藤本陣址」へ行って見ていると、おばちゃんが「どこから来たの?」と話しかけてきた。

「同じ宿場町の草津からですよ」と言うと「そう、草津は本陣が内部まで残っていていいですね。ここはね、表だけが残っているの。あそこが当時の入口で…」と本陣の説明を丁寧にしてくれた。

しばらくすると、そこにもう一人別のおばちゃんが来て世間話が始まった。本陣のおばちゃんが「この人ね、あそこに丸っこい屋根があるでしょう、そこの人」と道路を挟んだ数軒先を指さした。

豪商が建てた起り屋根

事前に予習していたが、丸みを帯びたこの屋根は「起り屋根(むくりやね)」と呼ばれ社寺によく見られる造り。

江戸時代、両替商を営んで豪商だった橋爪家が作った自宅。この屋根、手間がかかる造りなので相応のお金がかるのです。

そこで、そのおばちゃんに「じゃ、あなたがお金持ちの橋爪さんなんですね?」と聞いたら「そうよ。でもね、それは昔の話。今はお金ないの」と笑いながら起り屋根の自宅へ戻っていった。

やっぱり今でも現役の家なんですね。

もう一軒、老舗の和菓子屋さんで前田屋というお店があるのでそこにも行ってみた。ここの名物は「志ら玉」と呼ばれる餅菓子。

お餅の白と表面の三色の点で四季を表現していると言う。

店先まで行くと、ここでもお店のおばちゃんが話しかけてきた。コロナで観光客も少なく暇なのか。

「静かでいいところですね」というと、「観光の人は静かでいいかもしれんけど、私たちはもっとにぎやかになってほしいわ。いつもの年なら観光バスで大勢来てくれるのに。」と現実的なのでした。

家屋は当時のままなのか聞いてみると、老朽化した太い柱などは交換したがほとんどは当時のままだと言っていた。

さらに、二階の格子を指さして「いつ壊れるか心配。規制があるので勝手に改築もできない」とも。

観光客の立場で見る側は風情があっていいな、と思うものでも保存する立場、それもそこの住民には苦労の種なのでしょう。

街道を西から東まで散策すると、見どころに地元のいろはかるたが書かかれたプレートが併設してあるのがユニークです。

中に資料館もあります

鳥居は伊勢神宮の式年遷宮の時に移設されたものです。20年毎なので、下の部分が台座になっていてその都度、そこに載せるかはめ込むかするのでしょうか。

関には京都の祇園祭りや長浜の曳山まつりのように山車を曳くお祭りがあるのですが、これが「関の山」の語源になっていると言われています。これも今回初めて知りました。

興味を持たれた方、行ってみてはいかがでしょうか?

電車だと草津からJR草津線で柘植まで行き、関西本線に乗り換えて「関」で下車、そこから徒歩で10分ほど。

柘植駅では伊賀忍者が迎えてくれます。

ばってんT村でした。

ラッピング電車 ― 2020/09/20

オリーブのFacebookに掲載されていた先生や生徒さんのTシャツの写真を見て、今回のブログネタを思いつきました。

何かアピールするものを着ているという意味では電車のラッピングや広告も同じようなものです。見ていて楽しいので、これまで機会があった時に写真に撮ったりしていました。

まず、身近なところで滋賀県。滋賀もゆかりの地となっている「麒麟がくる」ですね。京阪電車、全面使って宣伝しています。

これは昨年でしたが、同じくNHKの「スカーレット」、信楽高原鉄道です。頭文字を取ってSKRと言うのか。

近江鉄道はおーいお茶の伊藤園の広告。

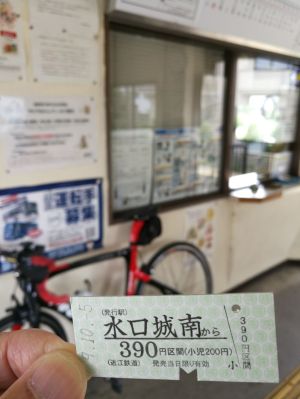

駅で懐かしさに涙がでそうなこの切符に出会いました。昔の切符ってこんなんだったんです、磁気も何もない厚紙。

窓口も昭和の香りが漂っている。切符の買い方も昭和のまま、窓口で駅員さんに駅名を言ってお金を出す。そして渡されたのがこの切符。

忍電車はJR草津線をひっそり走っています。車内の中吊り広告も布地を使って凝っている。

関空まで行く特急の「はるか」。早朝6時、草津駅始発のはるかを待っていたら、この車両が来た。シートのカバーまでハローキティ。

これは長崎の佐世保駅で偶然見かけたクルーズ列車の「ななつ星」。ラッピングではないですが、ピカピカに磨き上げられた車体に周囲の景色が映り込んでいます。

熱心に見入っているこの子のTシャツには機関車トーマスが。電車が好きなんだな。車体に映り込んだ女性はおかあさんのようです。

ラッピングと関係ないものもありますが、次は海外で見た電車です。

・トルコ、イスタンブール

路面電車が走っていて、観光で移動するのにとても便利。

ドアが半自動(閉まるのは自動、開けるにはドア横のボタンを押す)になっていて最初わかりませんでした。

イスラム国らしく、待っている路上の駅からモスクも見えます。

・インド、ニューデリー

出張で行ったニューデリー駅。朝7~8時頃の写真です。

乗るつもりの早朝6時発の電車が3時間遅れで、暇をもてあまし周囲をブラブラ散策。

路上で少年からチャイを買って飲みながら雑談したり。仕事でなくてプライベートの旅だったら楽しいのに、とか考えていた瞬間ですね。

入ってきた車両は相当古かったけど、クーラーのある車両なので快適でした。

・モロッコ、マラケシュ

マラケシュ駅、外観がなんとなくモスクの雰囲気

マラケシュからフェズまで特急列車に乗りましたが、デザインがスマート。多分、昔の宗主国だったフランスからの輸入車両だと思います。

車内もオシャレ。二階建て車両の二階です。

・ドイツ、フランクフルト

乗り場に切符の自動販売機があったのですが、表示がドイツ語だけで買い方がまったくわからず。近くにいたドイツ人に買い方を教えてもらいました。

この時は12月で気温は-10℃くらいで寒かった。

・チェコ、プラハ

色彩に統一感のあるプラハの街並み

ここは新旧いろんな路面電車が走っていて、見ても乗っても楽しい。

レトロな電車は古い町並みに似合っています。

車内の犬もお行儀がいい。

・ポーランド、クラクフ

ポーランドの人は花が好き

電車もカラフル

・イタリア、ナポリ

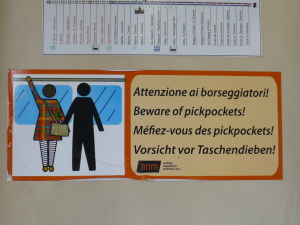

観光の足に毎日乗った路面電車。でも車内にはこんな「スリに注意」の警告表示。

実際、乗っている時、すられかけた人が気づいてスリと喧嘩しているところを目の前で見ました(カバンを指さして口論していたので間違いない)

治安がよくないと言われるナポリ、うわさどおりでした。

・マルタ共和国

出張中の休日に観光。電車ではなく観光バスですが、派手

2階のオープントップからの景観は抜群、7月の地中海の日差しは強烈、暑かった。

実は、ツアーを申し込んだ会社のピックアップの車が当日朝遅刻してきて、集合場所に行った時にはすでにこのツアーバスは出発した後。運転手の兄ちゃん、そこから車を飛ばしてバスに追いつき、途中からなんとか乗り込めた、というハプニング付きだった。

これらの写真を見ていろいろ思い出していると、またどこかへ行きたくなってきます。コロナのワクチン急げ。

ばってんT村でした。

★オリーブホームページはこちらからどうぞ!

最近のコメント